|

Exposé sur les évolutions d'une

exploitation apicole.

Il s'agit d'une nouvelle version d'un article paru dans l'excellente revue de l'ANERCEA : INFO REINES.

Avec l'aimable autorisation de l'auteur.

De

l’utilité de réorienter une exploitation

pour l’adapter

au

nouveau contexte apicole

Après 15 ans d’une première vie

professionnelle comme

menuisier notre apiculteur picto charentais cherche à se reconvertir

dans un

métier où il sera autonome. Fils de paysan, ornithologue, il est depuis

toujours passionné de nature. Il découvre l’apiculture avec un ami puis

entre à

Laval en 1986. Formation décisive tant par la qualité de l’enseignement

que

dispensent de grands connaisseurs de l’apiculture professionnelle, que

par les

visites marquantes (comme celle de l’exploitation de Joseph Houtin).

Les amitiés

nouées dans ce vivier porteur resteront sources d’échanges jamais

interrompus.

Après un stage, l’élevage de reines (sélection massale majoritaire) est

pratiqué dans le but exclusif de produire les cellules introduites dans

les

essaims. Production d’essaims, très marginale qui n’a d’autre but que

de

renforcer les ruches affaiblies par l’essaimage ou de remplacer les

disparues. L’achat

régulier de souches (noire ou caucasienne) pallie aux risques de

consanguinité.

La variété des miellées régulières et la persistance d’un biotope assez

riche

évite le recours aux produits de nourissement. Le travail à la ruche

est plutôt

intensif avant tout par goût. Les transhumances sont de faibles

ampleurs (50 km). Les investissements et les frais en général

sont limités au maximum. Pas de chaîne

d’extraction, pas de grue, le camion plateau acheté en 1995 est encore

opérationnel et un véhicule léger autant que rustique suffit aux

simples

visites. L’embauche de personnel temporaire et l’entraide sont des

occasions

d’échanges que ce travail en solitaire rend précieuses.

Parallèlement

il s’investit beaucoup dans l’éducation de ses enfants, construit en

partie une

nouvelle maison, transforme la première en gîte, édifie ses bâtiments

d’exploitation, fabrique évidemment toutes ses ruches. Et la famille

part même

en vacances en juin. On croit rêver ! Une époque révolue !

Après

quelques années de montée en puissance suivent quinze ans sans réels

problèmes

dans une zone de grande culture particulièrement propice à de forts

rendements

en l’absence de problèmes sanitaires notables. Il exploite seul une

moyenne de 370

ruches qui produiront jusqu’à 29 tonnes. Autant dire que l’urgence est

plus alors

à la pose de hausses qu’au remérage. 80% de la récolte est obtenue sur

le

tournesol auquel s’ajoute le colza et un peu de forêt... En inter

miellée

acacias, tilleuls, lotiers et ronces assurent la survie sans procurer

une

véritable récolte. 2008 et 2009 seront les dernières années de

productions

satisfaisantes.

A partir de cette date les résultats des

miellées évoluent de manière

totalement opposées. La récolte de colza égale, voire dépasse, celle du

tournesol et la moyenne chute de 20kg alors

que la charge de travail augmente

considérablement ; il faut maintenant traquer sans fin les ruches

« qui ne tournent pas ».

En 2010 l’épouse de notre

apiculteur revient sur l’exploitation

et pour un nombre de ruches en baisse régulière la main-d’œuvre double

et les

journées s’allongent. Même si les prix compensent la chute des

récoltes, il ne

saurait être question de vivre au passé.

Il est temps de s’ouvrir pour voir comment,

ailleurs, on fait face à la

situation. Ils adhérent à l’ANERCEA conscients de devoir maîtriser

parfaitement

l’élevage pour disposer en permanence de reines jeunes. Par ailleurs la

fatigue

devenant difficile à gérer, il est temps d’inventer un nouveau mode

d’exploitation. Et voilà comment à 60 et 55 ans on se retrouve dans la

peau de

jeunes débutants. L’objectif est d’adapter le cheptel à la force

(déclinante) de

travail disponible, de diminuer fortement le nombre de ruches pour se

stabiliser à 200 (2015), d’augmenter le nombre d’essaims pour en

développer un

peu la vente, de suivre d’encore plus près le cheptel jusqu’à bannir

les non

valeurs toujours sans recours au nourrissement qui entraine surcroît de

travail

et frais.

Après avoir fait le constat d’une

nécessaire réorientation, la décision a été prise de revoir totalement

le mode

d’exploitation.

Premier

outil mis en place : les nucs.

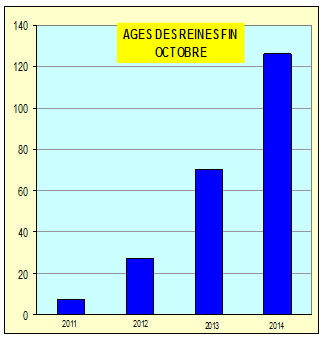

L’objectif

est de parvenir à renouveler environ la moitié des reines chaque année

sans

trop pénaliser la production. Durant les 3 dernières années le couple

apprend à

maitriser la technique et augmente progressivement le nombre de nucs

pour

atteindre les 80 à 90 nucs qui permettront le remérage d’un nombre égal

de

ruches en partie à la visite d’automne puis à l’issue de la visite de

printemps. Les reines produites de mai à

juin devant si possible être réservées aux

essaims dont le nombre augmente aussi

régulièrement. En 2012, une

cinquantaine de haussettes sont montées sur plateau

amovibles. Elles sont peuplées à partir des meilleures ruches conduites

à

pondre en hausse. Après ce premier été de tâtonnements, 10 reines

buckfast sont

achetées en septembre à Sophie Dugué. Elles seront les populations

magasins

destinées à peupler et renforcer les nucs tout au long de la saison. Le

greffage s’opère sur la ponte de reines inséminées caucasiennes ou

noires. Pour

poursuivre sans nourrissement il faut rester sur des ruches point trop

gourmandes et aptes à constituer leurs provisions. Les fécondations

sont

totalement incontrôlées ce qui est bien évidemment peu satisfaisant. En 2013, 60 nucs sont en activité (10 mini

plus, 50 haussettes). Les premières cellules sont introduites

tardivement (10

mai) et les dernières à la mi juillet. Les nucs les plus longtemps en

activité

ont produit 3 reines mais ils restent trop rares. Une vingtaine de

reines sont

introduites en septembre dans les colonies affaiblies après tournesol.

Les nucs

sont ensuite regroupés deux à deux avec une reine buckfast achetée

cette fois à

Laurent Dugué.

En

2014 les premières introductions de cellules dans les nucs datent du 19

avril

(grand progrès auquel la météo n’est pas étrangère), pour des reines

mises en

ruches du 20 mai au 26 juin (trop tard). Le nombre de nucs est de 80

dont 30

mini plus sur cadre hoffman. Ceux qui ont reçu les premières cellules

ont élevé

jusqu’à 4 reines. Le taux de reines prélevés par rapport aux cellules

introduites avoisine 70%.

Ces reines (marquées clippées) sont

introduites de la manière suivante.

Elles sont enfermées dans une cage d’expédition Nicot avec quelques

suivantes.

Le bouchon de candi est obturé. La

cagette est posée sur les têtes de cadres et laissée au bon soin de la

colonie

dont la reine a été tuée. Si elle est introuvable (reine vierge

possible) la

colonie a été secouée au loin. On repasse après 48h pour ôter le scotch

et la

reine est alors libérée par les abeilles. Utilisée auparavant la grille

sur

couvain naissant donnait un taux

d’introduction réussi de 82%. Avec la cagette les 100% sont approchés

avec

moins de temps de travail.

La

production de cellules s’arrête à la fin juillet où le

taux de réussite faiblit faute de mâles. En début de saison des cadres à mâles ont été

placés dans de bonnes ruches (bien noires) auprès des nucs,

mais l’effort n’a pas été poursuivi

toute la saison. C’est là notamment que des marges de progrès restent à

trouver.

Au

printemps 2014 seules quelques reines caucasiennes ou noires étaient

disponibles pour les premiers remérages. En 2015, 30

reines caucasiennes hivernées dans les nucs

réunis 2 à 2 seront disponibles dès les premiers élevages. Les reines

des 30

nucs orphelinés ont été données aux colonies lors de la visite

d’automne. 15 « magasins » en

buckfast

hivernent et serviront au printemps à repeupler les nucs divisés. Mais

l’objectif était plus ambitieux, la fin de saison du tournesol a été

difficile

car la miellée était faible et irrégulière et certains nucs se sont

affaiblis. Là

aussi il conviendra d’être plus vigilant en 2015. En novembre néanmoins

il

semble que dans certains ruchers les moutardes d’inter culture aient

relancé le

dynamisme mais il ne faudrait pas que la douceur se prolonge trop

longtemps car

le recours systématique au candi deviendrait impératif.

Les essaims :

La

production d’essaims a donc été longtemps marginale avec un fort taux

d’échec,

faute de suivi suffisant. Ce printemps, 50 essaims dotés de 4 ou 5

cadres de

couvain et de fortes populations ont été vendus. Les acheteurs les ont

rapidement redivisés ou enruchés et ont obtenu du miel sur colza. Ces

essaims sont

constitués en fin de miellée de colza sur 2 ou 3 cadres de couvain.

Deux

méthodes sont utilisées : le prélèvement de couvain en s’assurant

à l’œil de

la non présence de la reine (marquée donc plus facilement visible) ou

la pose

d’une ruchette sans fond.

Cette

méthode requière de revenir le lendemain matin mais assure un meilleur

équilibrage des populations et évite à tout coup la prise accidentelle

de la

reine. Deux ou trois cadres de couvain sont secoués sur la ruche et

posés dans

la ruchette sans fond entourés d’un cadre de miel et d’une ou deux

gaufres. La

ruchette est centrée sur les cadres de couvain restant dans la ruche au dessus d’une grille à reine, son

couvre cadre obture l’emplacement découvert. Le lendemain matin de

bonne heure,

la ruchette est reposée sur son plateau, bouchée et emmenée puis elle

reçoit une

cellule protégée par un film aluminium. Tout échec (reine non née,

ponte non

satisfaisante) conduit à l’apport de couvain et d’une reine plutôt que

d’une

nouvelle cellule afin de rattraper son retard.

160

essaims ont été ainsi constitués du 16 au 30 avril sur 65% des ruches.

Ils ont

saturé les corps en tournesol et ont produit une moyenne de 5kg de

tournesol à

la ruchette. Début juin le travail sur le remérage des ruches étant

presque

achevé, les meilleurs essaims ont été amputés de 2 cadres (par la méthode des ruchettes sans plateau) et

une reine marquée clippée leur a été confiée. Ces derniers

essaims se sont bien développés mais certains

ont ensuite marqué un temps de souffrance en août faute d’une

population suffisante

pour exploiter la timide fin de miellée du tournesol. Il aurait sans

doute

fallu palier à leur souffrance par un nourrissement dès la fin juillet.

Ils ont

été nourri au miel en septembre, nous saurons cet hiver si cette

période de

souffrance leur aura ou non été néfaste. Mi juillet un contrôle de tous

les

essaims a entrainé une dizaine de remérages. Le bilan est donc le

suivant :

83%

des essaims réalisés sur la saison sont en hivernage soit en ruchettes

soit en

ruches pour les plus beaux.

Tout cela pour quoi :

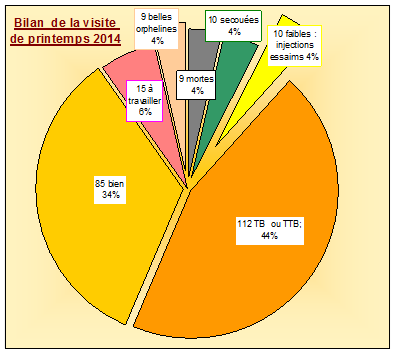

Voyons

maintenant l’intérêt de tant de travail. Il faut bien avouer que la chute régulière de la moyenne de

production à la ruche nous fait douter de l’intérêt pour nos lecteurs

du récit

de notre expérience. Car enfin depuis 2010 diminuer le cheptel de 30%,

augmenter la main d’œuvre, investir même modestement pour produire

toujours

moins, voilà qui est peu exemplaire. Pour déceler des progrès nous

avons

replongé dans nos données car toute visite de ruche engendre des notes

reprises

sur un tableau Excel. Nous avons ressorti les données brutes et tenté

d’en

tirer quelques enseignements dont voici les conclusions :

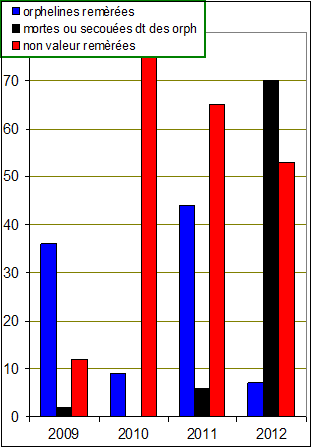

Jusqu’en

2013, aux mortes de l’hiver venaient périodiquement s’ajouter des

ruches

secouées durant la saison, il était rare de descendre en dessous des

13% de

mortes en hiver auxquelles venaient s’ajouter 10% au moins de ruches

secouées

en saison et à l’automne. En 2014, 2 ruches bourdonneuses seulement ont

été

éliminées en saison et celles qui ont été démontées à l’automne avaient

donné

du miel et même parfois beaucoup. Si on ajoute les pertes de l’hiver

2013-2014

au taux de démontage de l’automne ont est à moins de 14% . L’objectif est aussi de traquer les non valeurs,

le bilan en ce domaine est éloquent. En 2013 encore 33% des ruches

avait

produit moins d’une hausse. En 2014, 2% seulement des ruches sont dans

ce cas

et aucune n’a rien produit du tout. On constate un resserrement des

écarts à la

moyenne (moyenne au rucher bien entendu). Moins d’exception et presque

plus de

non valeurs. En 2015 avec 200 ruches tout incident devrait en théorie

être

résolu avant que la colonie ne flanche véritablement. Mais attention il

reste

la problématique varroa, invaincu, et les hypothèques engendrées par le

réchauffement climatique qui pour ce que nous en voyons ces temps ci se

traduit

par une activité quasi incessante fortement dommageable aux provisions

hivernales.

Reste

bien des questions à résoudre qui font qu’une nouvelle vie d’apiculteur

serait

nécessaire d’autant que nous n’avons pas

eu à nous les poser durant la plus grande partie de notre carrière. Il

nous

faut d’abord mieux maîtriser la connaissance de la génétique ce qui

pour de

purs littéraires n’est pas une mince affaire.

Voici

en vrac les points qui nous interrogent le plus : comment dans un

secteur

ouvert et fortement fréquenté par les apiculteurs s’assurer d’un

maximum de

fécondations par des mâles de race noire plutôt que buckfast ?

Quels sont

réellement les avantages du clippage pratiqué depuis deux ans avec des

résultats très différents. La saison 2013 était assez peu favorable à

l’essaimage et il n’y a pratiquement pas eu à en déplorer. Cette année,

clippées ou non, les reines ne sont pas toujours présentes à l’appel.

Néanmoins

le pourcentage des colonies dotées d’une reine non introduite n’est que

de 18%

et bien souvent la reine élevée l’a été sur le couvain d’une reine

introduite

qui a sans doute été refusée après ponte c’est-à-dire sans départ d’un

essaim.

Autre

question que celle des souches, les éleveurs de caucasiennes ne sont

pas

légion. Satisfaits de notre vendeur actuel nous nous inquiétons de

possibles

consanguinités. A partir de quel moment faire entrer du sang

neuf ?

Enfin

l’année assez atypique que fut 2014 amène

à réfléchir sur l’intérêt d’avoir beaucoup, voire trop de couvain,

quand la

miellée s’étire et est peu virulente et quand l’inter saison se fait

longue.

Les brusques écarts de température connus ce printemps nous amèneront

cet hiver

à fabriquer quelques unes des partitions chaudes vantées par Marc

Guillemin. Et

voilà encore des expériences à tenter en espérant que le jour reviendra

où

elles seront récompensées.

56

essaims 2013 ont été réunis à des non

valeurs en mars ou enruchées

25

essaims ont été injectés dans des ruches faibles après colza

73

reines marquées clippées ont été introduites dans les ruches de mai à

juillet

270

cellules royales ou reines ont été introduites dans des essaims

--------------------

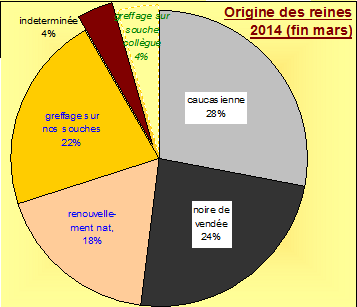

Les ruches à reines

caucasiennes produisent 3.8 cadres de plus que la moyenne des ruches

Les ruches dont les reines

sont issues d’une sélection massale sont à hauteur de la moyenne

Les ruches dont les reines

sont issues de remérage naturel ou d’une souche d’abeilles noires

produisent 1

cadre de moins que la moyenne

|

> petites

et grandes histoires > exposé introspectif d'une

exploitation apicole Picto Charentaise

> petites

et grandes histoires > exposé introspectif d'une

exploitation apicole Picto Charentaise